& JAFCO POST

スタートアップにとって解決したい疑問は尽きない。

「自らのプロダクト、サービスが市場から求められているのか?」「そもそも、創業当時、知名度の低いスタートアップが顧客と接点を持つにはどうすれば良いのか?」

スタートアップは「顧客獲得」に課題がある場合が多く、解決の糸口が見つからずに、思うような売上が立たないことも少なくありません。

ジャフコ グループは、このようなスタートアップに対し、マーケティング・セールス支援を続けてきました。今回は、ジャフコの取り組みである「投資先支援」について、マーケティング・セールス支援チームの黒坂圭一、山本惇志、橋本真典が、具体的な支援内容や実績、投資先企業との向き合い方についてお話します。

【プロフィール】

ジャフコグループ株式会社 ビジネスディベロップメント部

黒坂圭一(くろさか・けいいち)

慶應義塾大学経済学部を卒業後、1986年4月当社入社。投資企画部、上場企業部、大宮支店、本社投資チームマネージャー(いずれも当時)を経て2004年より現ビジネスディベロップメント部のセールス&マーケティング支援チームに所属。投資先企業の顧客開拓や資本業務提携といった成長支援に従事するとともに、大企業のオープンイノベーション、新規事業開発、CVCの設立、運営、ファンド出資の支援も担当。

ジャフコ グループ株式会社 ビジネスディベロップメント部

山本 惇志(やまもと・あつし)

九州支社(現西日本支社)にて約5年間、九州地域のスタートアップ企業への投資業務に従事。その後、本社のベンチャー投資部門を経て、2020年よりビジネスディベロップメント部のセールス&マーケティング支援チームに所属。現在は、スタートアップの成長支援および、大企業との協業推進を担当。

ジャフコグループ株式会社 ビジネスディベロップメント部

橋本真典(はしもと・まさのり)

新卒でグリーに入社し3rdパーティ向けPFのアライアンス営業や運用コンサルティングに従事。その後スタメンでHR系SaaSサービスの営業立ち上げ、リクルートで全社横断のソリューション開発、ソフトバンクでJV立ち上げ、新規事業開発に携わった後、2022年に当社入社。

大企業ネットワークを駆使し、ビジネスの「機会創出」を支援

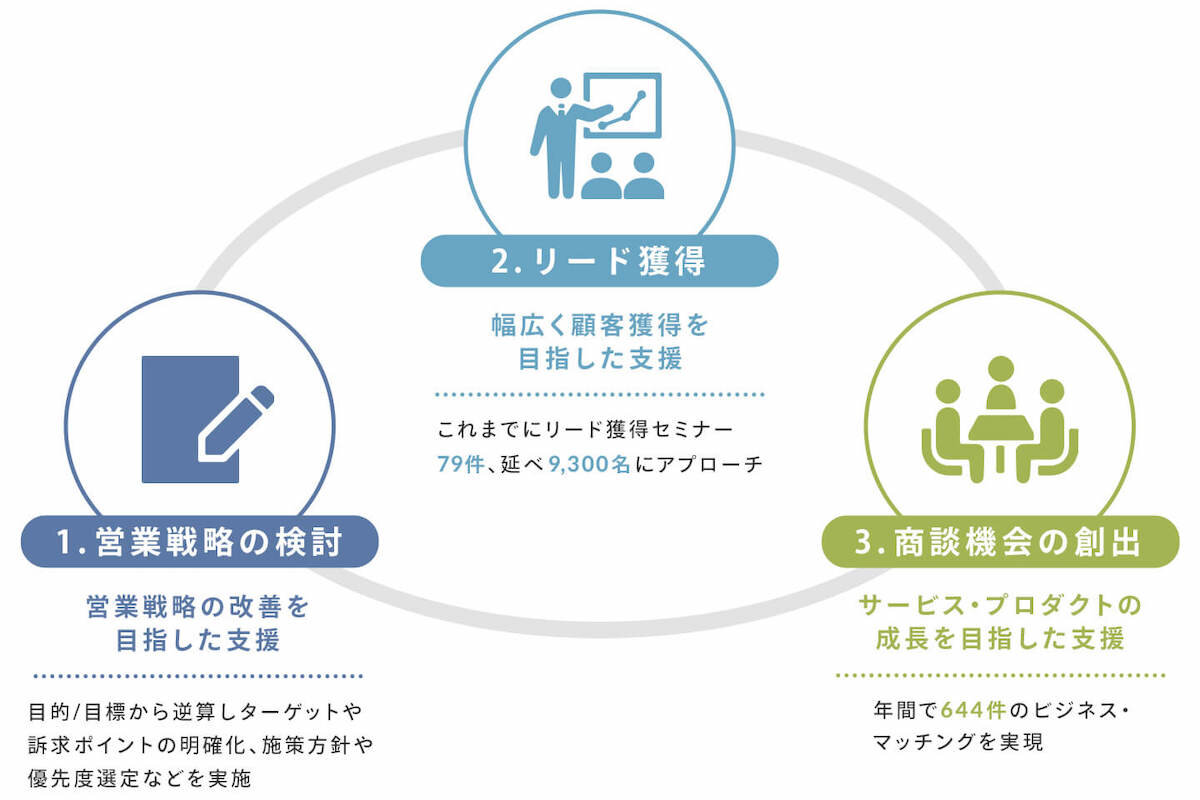

営業戦略の検討からリード獲得、商談機会の創出まで

ーまず、ジャフコが行うマーケティング・セールス支援について、詳しくお聞かせください。

黒坂 マーケティング・セールス支援の取り組みを一言でまとめるとしたら、投資先企業と大企業の「関係値づくり」だと考えています。具体的には、ウェビナーを開催して投資先企業を知っていただく機会をつくったり、ジャフコのネットワークから投資先企業に合った大企業を紹介したりといった活動に力をいれています。特にウェビナー開催は、コロナ禍で始めた施策で1回の開催で100名近い方にお集まりいただくケースが多いですね。

ただ、多くのスタートアップは営業戦略が定まっていなかったり、十分な営業リソースを持っていなかったりということも事実です。その場合は、投資先企業と一緒に営業戦略の検討や商談機会の創出といった立ち上げに近い内容も行っています。

関係値づくりを支える数万社の大企業ネットワーク

ー企業の紹介からウェビナーの開催、そして営業戦略の検討や商談機会の創出など幅広い支援ができる背景には、どのような要因があるのでしょうか。

黒坂 1つには、これまでの投資、ファンド募集、投資先支援等の活動、カンファレンス、ウェビナーの開催を通じて構築された数千社の大企業ネットワークがあることです。業界業種、会社規模ごとに細かく分類されており、担当者レベルでのネットワークは数万人規模にのぼります。投資先企業の状況に応じて最適な企業の紹介が可能です。

もう1つの要因は、やはり「起業家を第一に考える」というマインドだと考えています。支援先の企業がどのような課題を抱えていて、その解決には何が必要なのか。ネットワークをつなぐだけということはせず、「起業家や支援先企業にとってどのような支援が必要か」から考えているため、支援内容も必然的に多様化してきたように思います。

営業戦略の検証、リード獲得のウェビナー開催や、企業との商談機会の創出も

複数パターンから営業戦略の検証

ーでは、セールス・マーケティング支援の具体的な内容についてお聞かせください。

山本 改めてジャフコの支援内容を説明すると「営業戦略の検討」「リード獲得」、そして「企業との商談機会の創出」の3つに分けられます。まずはじめに取り組むのが「営業戦略の検証」です。

具体的な支援イメージとしては「新規性の高いスタートアップの商品・サービスにおいて、どの業界・業種が顧客のターゲットとなるか」を仮説的に考えることからスタートします。例えば、接客を遠隔で実施するサービスを展開している投資先企業を支援したケースでは、想定される接客タイプごとの相性を検討し、それを営業方針のパターンにまで整理しました。その上で、それぞれのパターンに合致する企業を紹介したのです。

もちろん、企業文化や接客の考え方などは各社様々ですし、仮説と異なる反応が出てくることも多々あります。それでも、商品・サービスと相性のいい接客はこれだという、大きな方向性を持つことが、早期に・より多くの顧客獲得に繋がると考えています。

黒坂 JAFCOに最初から正解のようなものがあったわけではなく、手探りしながら徐々に進化させてきました。仮説を立てて実行してみて、外れることも沢山ありましたね。質を高めるために商談回数を増やすということも行います。

私たちジャフコは、良い意味で「第三者」的でもあります。だからこそ、スタートアップと大企業の両方の立ち位置を客観的に見ながら、営業後のフォローで聞く「実際の声」をもとにした改善ができるのではないかと考えています。

ーこのような取り組みは、支援先企業から要望があって行うのでしょうか。それともジャフコ側からの提案主導で進めるのでしょうか。

山本 ケースバイケースではあるものの、どちらのやり方もジャフコは行っています。また、投資先企業からの要望や、各社が取るべき戦略も様々ですので、各企業に当社のネットワークのどの部分がフィットするかを見ながら、価値を出せるか否かを判断しています。

リード獲得支援ウェビナーや投資先企業・事業会社双方向けイベントを開催

ー仮説検証による方向性の検討後は、どのような取り組みを行うのでしょうか。

山本 次に実施するのは、方向性に沿った顧客候補の企業様と広く接点を持てるようにすること。具体的には、ウェビナーや各種イベントの開催などを行います。

ウェビナーは100名単位といった規模で投資先企業とJAFCOが共同開催しており、主に集客のサポートを行っています。設立間もないスタートアップは、認知が広まっていないために集客面で課題を感じることが多いです。だからこそ、ジャフコの大企業ネットワークを活用し、より多くの方々に知っていただく機会を提供しています。

加えて、ウェビナーという手段は営業対象が明確になる前の段階でも有効です。テーマやコンテンツの切り口を変えながら複数回実施し、集客数や商談に繋がった件数をもとに「どのテーマが最も刺さるのか」を検証します。こうしたプロセスを通じて仮説をブラッシュアップできるのも大きな特徴です。投資先企業によっては、1〜2ヶ月に一度のペースでウェビナーを継続的に実施しており、JAFCOも企画段階から伴走するケースも多いです。

また協業を目的としたカンファレンスをも実施することもございます。投資先企業と大企業の商談機会を設けることは多いのですが、実は「協業で解決したい課題」について話し合われる機会は少ないことがわかっています。特にスタートアップと大企業は文化も違えば使っている言語も違います。そのため、ジャフコが両者の中間に立つことで、それぞれの価値が結びついた本当の意味での「オープンイノベーション」が生まれると考えています。

.png)

ーなるほど。協業も目指すというのは、他のイベントとは違った魅力がありますね。

山本 そうですね。当日ピッチを行っていただくスタートアップには、参加企業の概要を事前に共有しますし、大企業もオープンイノベーションを熱量高く推進していただけそうなご担当者にお声がけをしています。

登壇いただいたスタートアップや参加企業様のご意見をもとに、各種カンファレンスや交流会といった必要とされる取り組みを随時検討し、実際に行ってきたことも当社の特徴ではないかと思います。

プロダクトの立ち上げに向けて、100社との商談機会を創出

ーでは、3つめの取り組みである「企業との商談機会の創出」についてお聞かせください。

山本 リードを獲得して、営業戦略の道筋が立ったとしても商談機会が立ち上がらなければ売上を伸ばすことには繋がりません。そこでジャフコは大企業ネットワークを活用し「商談機会の創出」を行っています。その好例となるのがセールス&マーケティングのDXを実現する株式会社WACULへの支援です。

もともとはVCのような外部資本の注入に慎重で、「本当の一員として支援してくれるのかどうか」を意識されていました。確かに、私たちのようなVCは、投資する・されるのような力関係ができやすい状況にあります。そのため、一緒に事業を推進してくれる存在になってくれるのか?という不安があったようです。

そこで、取り組んだのが「100社紹介キャンペーン」です。名前にもあるように、まずは100社を紹介しようと決めて毎月の目標数字を設定、支援先の営業会議に出席して進捗を報告しながら、結果として約1年でSMBから大企業まで100社の紹介を実現しました。うち数社からは実際に受注もいただいています。

ー100社......。ここまでの取り組みは、なかなか見られないように思います。

山本 そうですね。もちろん、100社分の商談を行うには投資先企業の営業担当者様の頑張りがなければ達成することはできません。その意味でジャフコだけではなし得なかったプロジェクトだと思います。

一方で、私たちも単に100社紹介をしたということではなく、支援先企業がどんなことをやりたくて、どんな顧客を求めているかを検討・修正しながら進められたことが、結果につながったのではないかと考えています。

本当の意味で、投資先企業のためになるマーケティング・セールス支援とは

スタートアップ・ベンチャーにとって重要な「最初の商談」

ーここからは以前ジャフコの投資先企業に在籍し、キャリア入社をされた橋本さんに、スタートアップの側から見た投資先支援についてお聞きします。

橋本 私は以前、ジャフコの投資先企業に勤めていたのですが、やはりスタートアップ・ベンチャーは知名度がなく、最初の商談をセッティングするだけでも一苦労でした。ジャフコから支援があったのはちょうどそのような時期で、「関係値づくり」の観点からさまざま支援いただきました。例えば、アポイントをとりたい企業との商談を実現してもらえたり、反対に思ってもいなかったような有名企業を紹介してもらえたりといったこともありましたね。

スタートアップにとって、立ち上げ期のフェーズが肝心です。ここがうまくいかなければ、事業が続かなかったり、続いたとしてもその後の成長スピードが鈍化してしまったりと会社運営に悪影響を及ぼしかねません。だからこそ、立ち上げ期のフェーズでジャフコに支援いただけたことは、当時の会社にとってもフラッグシップ案件の事例として活用できましたし、また自分にとっても良い経験になっています。

この数年でセールス&マーケティング支援に関わる中で、どの投資先企業においても、私が感じていたのと同じような課題を抱えていることがわかってきました。

いいチームでいいサービスを提供していても知名度や実績がないと商談をすること自体が一苦労。そのような時にジャフコが間に入って、なぜその会社に投資しているのか、紹介先の企業のどのような課題を解決できるのかといった点をお伝えすることで、話を進めることができます。

やはり50年以上の投資活動を通じて、ビジネスディベロップメント部のメンバーを中心に各事業会社の方と関係を築いており、ジャフコの投資先企業なら話を聞いてみようと思ってくださる方が多く、改めてジャフコは信頼されているなと感じました。

ー支援の面でジャフコと他のVCと比べた場合の違いについて、お聞かせください。

橋本 ジャフコの場合はビジネスディベロップメント部という専属の部門があり、50年以上の活動を通じた数千社の大企業ネットワークがあるため、幅広い企業をスピーディーに紹介することができます。だからこそ多角的な視点からPMF(プロダクトマーケットフィット)の検証が可能だったり、ファイナンスニーズがある際は事業会社側のキーマンをお繋ぎしたり、そこからさらに進んだ価値向上や次なる事業創造にもつながる環境を提供できると考えています。

これからのマーケティング・セールス支援の「あり方」

ー最後に、ジャフコのマーケティング・セールス支援の今後を教えてください。

黒坂 私たちの考え方の根底には「起業家へのリスペクト」があります。だからこそ、「投資先企業のために」と口だけで言う存在にはならずに、支援先企業と力を合わせながら企業価値向上・事業創造を目指すことを大切にしたい。これからも「何をすることが、投資先企業にとって重要か」を考えながら、マーケティング・セールス支援の取り組みも進化し続けたいと考えています。

山本 投資先企業の営業やマーケティングにおける仮説検証は、個々の事例ごとに状況が異なるため再現性を持たせるのが難しい領域です。だからこそ、私たちが伴走する中で得られた実践知を単発の経験で終わらせず、体系化・言語化して次の支援に引き継げる状態に磨き込むことが重要だと考えています。その積み重ねによって、単なるアドバイスにとどまらず、投資先企業にとって実効性のある選択肢を提示できるようになる。それが結果的に、ジャフコの支援の質を高めることにつながると感じており、より一層試行錯誤していきたいと思います。

橋本 今後は、投資先企業と大企業の連携をより広範かつ深掘りする取り組みを推進してまいります。AIの活用や、オンライン・オフライン双方を組み合わせた施策の仕組み化を検討しており、投資先企業と大企業を繋ぐ橋渡し役として、スタートアップエコシステムの活性化に貢献していきたいです。

一緒に読まれている記事

-

投資先支援のリアル

プロダクトをともに磨き、ビジネスを加速させる。 JAFCOがユーザー視点で支えるEventHubの挑戦

-

投資先支援のリアル

宇宙ごみ除去という未踏の領域へ。前例なきIPOの裏にある挑戦の記録――真に寄り添い、支えるパートナーとして

-

投資先支援のリアル

人と組織の両方に「レバレッジ」を効かせるには。投資先の企業価値向上を支えるHR支援の役割

-

投資先支援のリアル

上場は「通過点」。投資先の価値向上を目指すバックオフィス支援の裏側

-

投資先支援のリアル

"30人の壁"を越えて、成長が続く組織へ。ビジネスメディア「PIVOT」がジャフコと挑んだマネジメント強化と組織改造――共に高みを目指す"シェルパ"のような伴走支援を