.jpg)

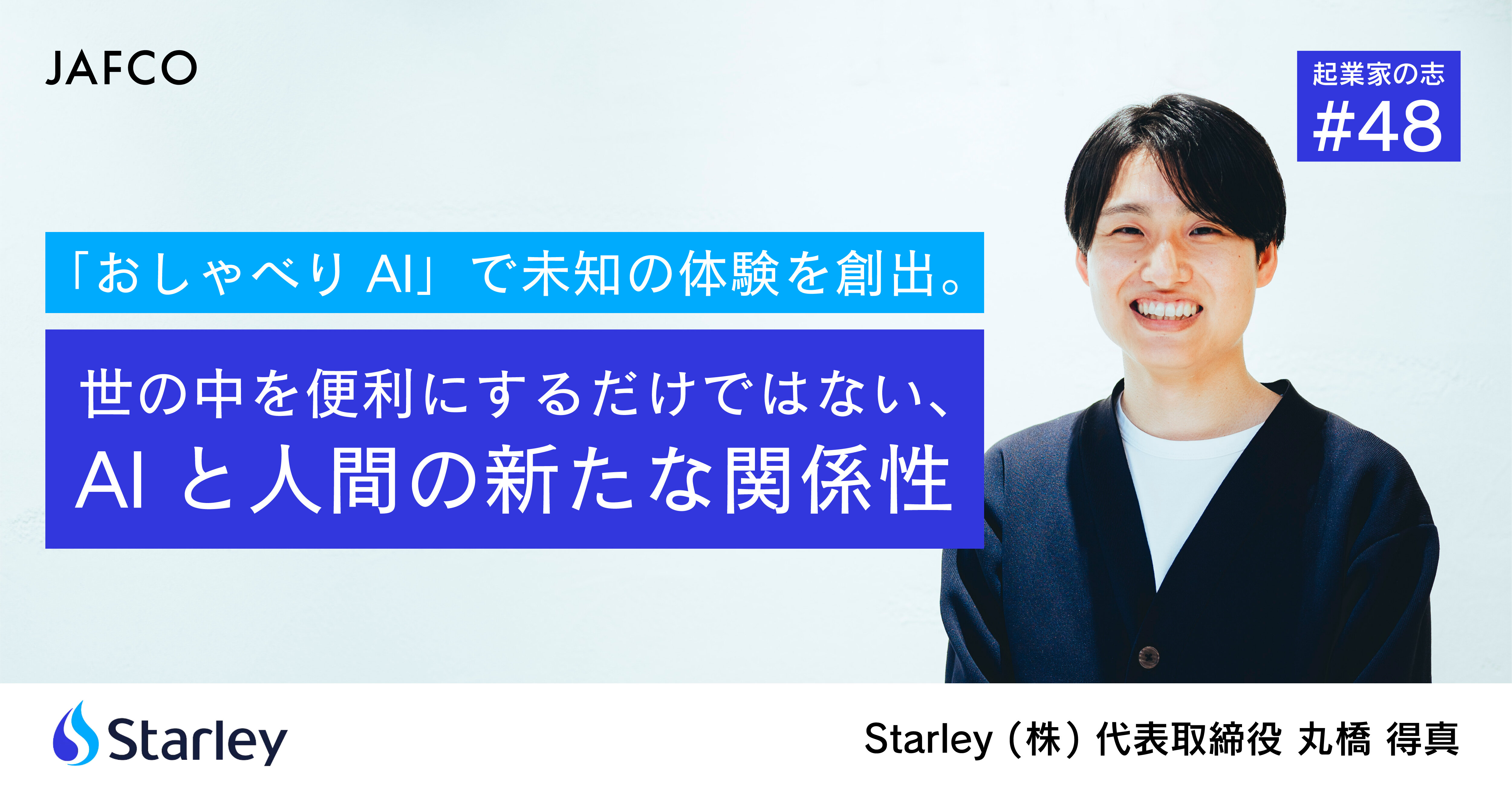

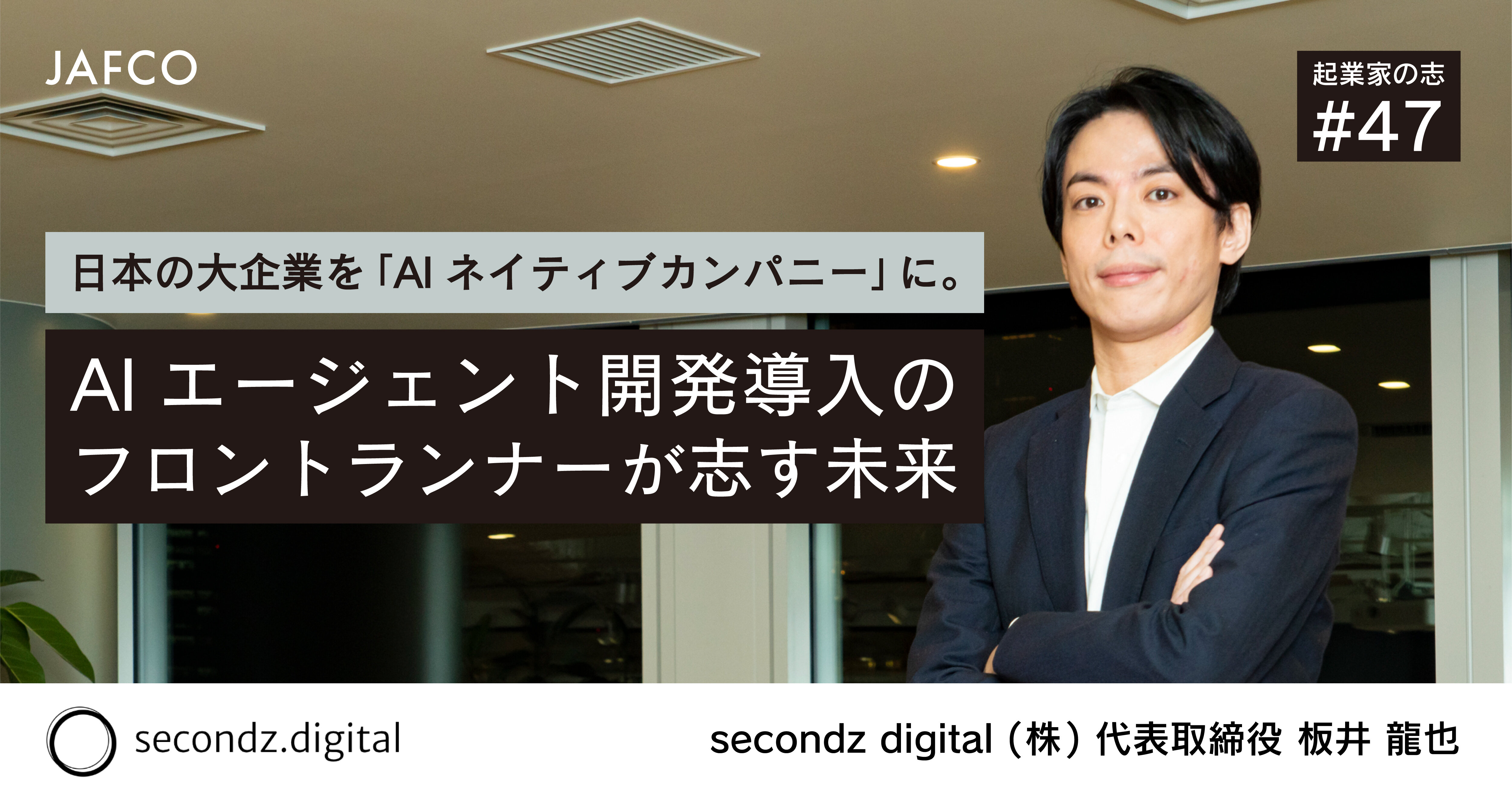

起業を決めた背景や、事業が軌道に乗るまでの葛藤、事業を通じて実現したい想いを聞く「起業家の志」。

第50回は、Atransen Pharma株式会社 代表取締役CEOの浅野智之氏、COOの河合信宏氏、CSOの金井好克氏に登場いただき、担当キャピタリスト小林泰良からの視点と共に、これからの事業の挑戦について話を伺いました。

.jpg)

【プロフィール】

Atransen Pharma株式会社 代表取締役CEO 浅野 智之(あさの・ともゆき)

関西大学大学院 工学研究科修了。橋本化成(現:ステラケミファ)でホウ素中性子捕捉療法(BNCT)を新規事業として立ち上げ、2007年にステラファーマを設立。同社代表取締役社長就任中に上場、2020年に会長就任。2020年7月より大阪大学・大阪府立大学との共同研究を実施し、その研究成果を基盤として2022年10月にAtransen Pharmaを設立。

Atransen Pharma株式会社 COO 河合 信宏(かわい・のぶひろ)

東京大学大学院 薬学系研究科修了。味の素でアミノ酸製品の研究開発に従事後、三井物産に入社。アメリカに拠点を移し、AI血液分析によるがん検査サービスを行うPreferred Medicineをはじめ複数社の設立に携わる。2024年5月よりAtransen Pharmaに参画。アメリカ在住。

Atransen Pharma株式会社 CSO 金井 好克(かない・よしかつ)

医学博士。東京大学大学院 医学系研究科修了。藤田医科大学 研究推進本部 産官学連携推進センター 特命教授、大阪大学 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点 特任教授。アミノ酸トランスポーター研究の第一人者であり、特にSGLT2(ナトリウム依存性グルコース輸送担体2)の同定により糖尿病治療薬の開発に貢献。

【What's Atransen Pharma株式会社】

LAT1(大型中性アミノ酸トランスポーター)を標的とした低分子抗がん剤の開発を行う。LAT1は、がん細胞が増殖するために必要なアミノ酸を細胞内に取り込む役割を果たす膜タンパク質。その機能を阻害し、がん細胞の成長を抑制することで、効果的かつ副作用の少ない治療法の確立を目指す。将来的にはLAT1にとどまらない「トランスポーター創薬」の可能性を追求。

Portfolio

世界的研究者×起業家の3人で挑む、新たな「LAT1阻害薬」によるがん治療

ーAtransen Pharmaが開発している抗がん剤は、既存の抗がん剤と比べてどのような点が革新的なのでしょうか。

浅野 がん細胞は、外部から栄養を取り込むことで増殖します。その栄養を輸送する役割を担うのが「トランスポーター」と呼ばれる膜タンパク質。そのうちアミノ酸を輸送するのが「アミノ酸トランスポーター」で、なかでも悪性度の高いがん細胞で多く発現しているのが「LAT1」というトランスポーターです。

LAT1の機能を阻害することで、がん細胞の増殖を抑制する。そのアプローチは近年新たな治療法として注目されていますが、当社は従来のLAT1阻害薬が持つ課題を見出し、それを解決する新たな化合物の設計に成功しました。結果、従来よりも強力で持続的な抑制効果を持つ、新たなLAT1阻害薬の開発を進めることができています。

ーその革新的な技術に辿り着いた経緯をお聞かせいただけますか。

浅野 私は以前、がん放射線治療用のホウ素医薬品を開発するステラファーマという製薬会社を経営していたのですが、そこでの医薬品開発にLAT1の機能を応用できないか検討していた時期がありました。その際にご相談していたのが、LAT1発見者の一人であり、従来のLAT1阻害薬の開発に貢献された金井先生。10年ほどお付き合いする中で、いっしょにLAT1に関するビジネスを展開できないだろうかと二人でディスカッションするようになったんです。

金井 私は1990年頃から15年ほどかけて約30種のトランスポーターを分子同定し、糖尿病や痛風などの治療薬開発に寄与しました。LAT1に関しても、一から分子を見つけ、病態における役割を解析し、構造活性相関に基づいて化合物を設計してきました。

浅野さんと「新しいLAT1阻害薬を作ろう」と話していたのは、ちょうどコロナ禍の時期。近年、「クライオ電子顕微鏡法」という生体分子の立体構造解析技術が確立し、LAT1の構造が解明されたことが契機になりました。構造が明らかになったことで、先ほど浅野さんが話した「従来のLAT1阻害薬が持つ課題」を発見でき、それを解決する全く新しいタイプの化合物を合成することができたのです。

浅野 通常、医薬品の候補となる化合物を開発するまでには何万もの化合物を合成しなければなりませんが、今回私が合成した数は100もありません。最終的に選んだベストなもの以外にも、候補になり得るレベルのものは結構ありましたので、打率は高かったと思います。

これだけの短期間で効率的に開発できた要因の一つは、私たちならではの開発環境かなと。一般的な製薬会社の場合、金井研究室と共同研究という形になり、依頼した化合物が一つ出てくるまでに1〜2ヶ月かかる、といったスピード感になります。その点、私は先生と直接やり取りしながら柔軟に進められたので、そこは大きかったと思いますね。

また、私は薬学部ではなく工学部出身なので、低分子化合物の合成技術は持っていますが、薬として効きそうかどうかまではわかりません。余計な固定観念を持たずに「この空間にはこういうものが合いそう」という視点で合成し、金井先生が薬として最適になるように設計していく。その完全分業スタイルも功を奏したのではないかと思っています。

ー金井先生が浅野さんと共に新しい事業に挑みたいと思った理由はありますか。

金井 私たちのような薬理学の研究者は、合成パートナーをいかに選ぶかが重要。お互いに興味を持ち、一緒にやっていきたいと思える出会いがあるかどうかが、自分の研究を医療に応用できるかどうかに直結します。浅野さんと何年もディスカッションし、新しい展開が見えてきた中で、浅野さんとなら私のLAT1研究の集大成となる事業を実現していけるのではないかと思えた。それが大きな理由ですね。

ー河合さんはどのような経緯でAtransen Pharmaに参画することになったのでしょう。

河合 浅野さんと初めてお会いしたのは2017年頃。当時、私は三井物産にいて、浅野さんはステラファーマの海外戦略に関して三井物産に相談に来ていました。結局、会社としてサポートすることはできなかったのですが、その後も個人的にやり取りを続けていて、浅野さんがAtransen Pharmaを設立された直後くらいに事業の具体的なお話を聞かせてもらったんです。

私は味の素でアミノ酸の生理作用や臨床応用研究をしていた経験もあり、金井先生のことはもちろん存じ上げていましたので、浅野さんや先生が情熱を注いでおられる革新的な事業にアーリーなステージから携われるのであればぜひ、と参画を決めました。現在はアメリカと日本双方での臨床試験に向けた調整などを進めています。

ー大企業からスタートアップへの転身は大きな決断だったのではないかと思いますが、Atransen Pharmaのどの点に可能性や魅力を感じましたか。

河合 私は三井物産時代もアメリカでスタートアップを2社立ち上げているので、そこに対するハードルは全くありませんでした。立ち上げた2社とも、アプローチは違えど「サイエンスを社会に実装する」という軸で事業を展開しており、今後もし新しいチャレンジをするならそうした事業に携わりたいと思っていました。

Atransen Pharmaは、サイエンス自体もとても面白いと思いましたし、何より「モノ」がちゃんとある。理想を語っているだけではなく、すでに出口の近くまで来ているので、その先の社会実装という部分で自分の力が役に立つのであれば嬉しいなと。浅野さんからお話をいただいたときは運命的なものを感じましたね。

グローバルで戦うために、私たちと同じ船に乗ってくれる「良き理解者」

.jpg)

ー2025年5月、ジャフコをリード投資家に据え、シリーズAラウンド・総額11.3億円(AMED補助金を含む)の資金調達を実施しました。ジャフコとは何をきっかけに出会い、その後どのようなコミュニケーションを取ってきましたか。

河合 小林さんと初めてお話ししたのは2023年7月でしたよね?

小林 はい。紹介があり面談したのが最初です。そこから投資実行まで、主に私が河合さんを中心に経営陣とディスカッションを重ねてきました。当初はオンラインで数ヶ月に1回程度でしたが、いつだったか河合さんとランチで意気投合し、「一緒にやりましょう」と握手を交わしてからディスカッションの頻度が上がり、事業戦略の精度が高まっていった記憶があります。

河合 私はAtransen Pharmaに参画する以前からずっと、がん領域に携わっていました。創薬ではなく医療機器や診断技術の分野でしたが、がん領域や臨床試験に関する一定の知識と戦い方の肌感みたいなものは持っていましたので、小林さんとは主に「目線合わせ」のような形で壁打ちさせていただいていました。

ー「目線合わせ」というのは?

小林 ジャフコのライフサイエンスチームは日本のバイオテック企業のほとんどを網羅してみていますが、実際に投資まで至る企業はごくわずかです。技術やサイエンスが投資判断に重要であることは当たり前ですが、日本からグローバルで勝負できる事業戦略的な目線があうことも必要不可欠です。

私の場合は投資検討の初期段階では無駄にバイアスが入って判断の質が低下しないよう、初めの面談で検討に進めるか判断した後は提供された資料をほとんど見ません(笑)。自身の経験から叩き上げた複数の専門的知見とデータベース等の情報から、科学技術のコンセプトがマーケットに対し勝てるか、患者さんにとって本当に価値があってそれを証明できるか、独自に分析して勝算を見出してから、共有された資料や追加質問を通して答え合わせをします。

Atransen Pharmaの場合は他にも考慮すべきバイアスはあったのですが、まず脳みそをリセットして「LAT1」をサイエンス的に検討した後に競合他社や臨床戦略等を網羅的に調査し、APL1101であればゼロからきちんと臨床的証明プロセスを辿れば可能性があると考えました。

創薬スタートアップの戦い方はそれほど多くないのが実際のところで、一つのゴールを端的に表現すると、唯一にして世界最大の資本主義的なマーケットがあるアメリカで戦える医薬品の価値を証明することです。EBM(evidence-based medicine)に基づき、科学、ビジネス、資金的な証明プロセスを設計して、リスク・リターンが適合すれば投資できます。河合さんとは市況感や事業戦略などの価値観を含めて、1年半ほどかけて投資に沿う形で事業戦略の目線を合わせていただいたという感じです。

ー最終的に投資実行に至った経緯をお聞かせください。

小林 大前提として抗がん剤のファーストインクラスを証明するには大きな臨床開発費用が必要ですが、国内の創薬スタートアップへのリスクマネー供給量では不十分であり、また、これまで臨床開発型の国内スタートアップからVCが満足できる投資回収の実績が出ていないのが事実です。

投資家にとってハイリスクな投資になる中で、投資実行に至った大きな要因はAMED(日本医療研究開発機構)の「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」が誕生したことです。身も蓋もない話ですが(笑)、中途半端にしか金が集まらない事業では何も証明できません。我々がリードして他の認定VCと協力した資金調達を進めて本補助金を上乗せすれば、臨床的な価値の証明に必要となる最低限の資金が集まり、一つ先の事業ステージに進めると判断しました。

もっとも、AMEDへの採択や株価が適正であるだけでは、投資の決め手にはなりません。私たちの判断軸は常に「患者さんに真に高い臨床的な価値を還元できるかどうか」にあります。Atransen Pharmaはこれまでに金井先生がポテンシャルあるがんの標的を科学的に高いレベルで証明しつつ、浅野さんが魅力的な医薬品候補を創り出し、河合さんが臨床戦略まで落とし込んで具体的な事業計画を策定してきました。データを含めたAPL1101の開発経緯と3人の志、そして協力関係者を巻き込んで推進される事業計画に、多くのがん患者さんへ届く新しい臨床価値の可能性を見通したので投資に至りました。

ちなみに、私は基本的にサイエンティストであり、日本発の科学技術の価値をビジネスとして証明するためにこの職に就いているので、経営陣の皆さんの思いに強く共感しています。また、何より私も10年程前に母をがんで亡くしたこともあり、こうして関われることに強い思い入れを持っています。その一方で、臨床試験とは参加する患者さん達の協力と犠牲の上に成立している側面があり、プロとして創薬アセットへの投資の判断に私情が挟まる余地がないのも本音です。

河合 ありがたいことに、やり取りさせていただいていたVCの中で最初に手を挙げてくださったのが小林さんでした。資金調達というのは、VCと自社がお互いにハッピーなタイミングが来るまでコミュニケーションを取り続けることが重要ですが、まさにそのタイミングでいち早くリスクを取る決断をしてくださったことが嬉しかったです。

研究者としてのバックグラウンドや、サイエンスの社会実装に対するモチベーションをお持ちの小林さんは、私たちと同じ船に乗ってくれる「良き理解者」というような存在。専門性をお持ちでない投資家の方の場合、リスクの高いアーリーな段階から入る決断をすることはなかなか難しいと思うので、早い段階から小林さんと関係性を築けていて良かったと思います。

小林 ありがとうございます。高度に専門的なバックグラウンドを持っているキャピタリストの強みは、経験から得た仮説検証と論理的推定の能力でサイエンティフィック・リスクを乗り越えられることだと思っています。私もかつて東京大学で新しい細胞内シグナル伝達経路を網羅的に探索したり、新しいメカニズムを科学的に証明した経験があるので、新しい研究テーマをゼロから設定することに比べたら、これまで頂いていた情報で十分に投資を決断できました。

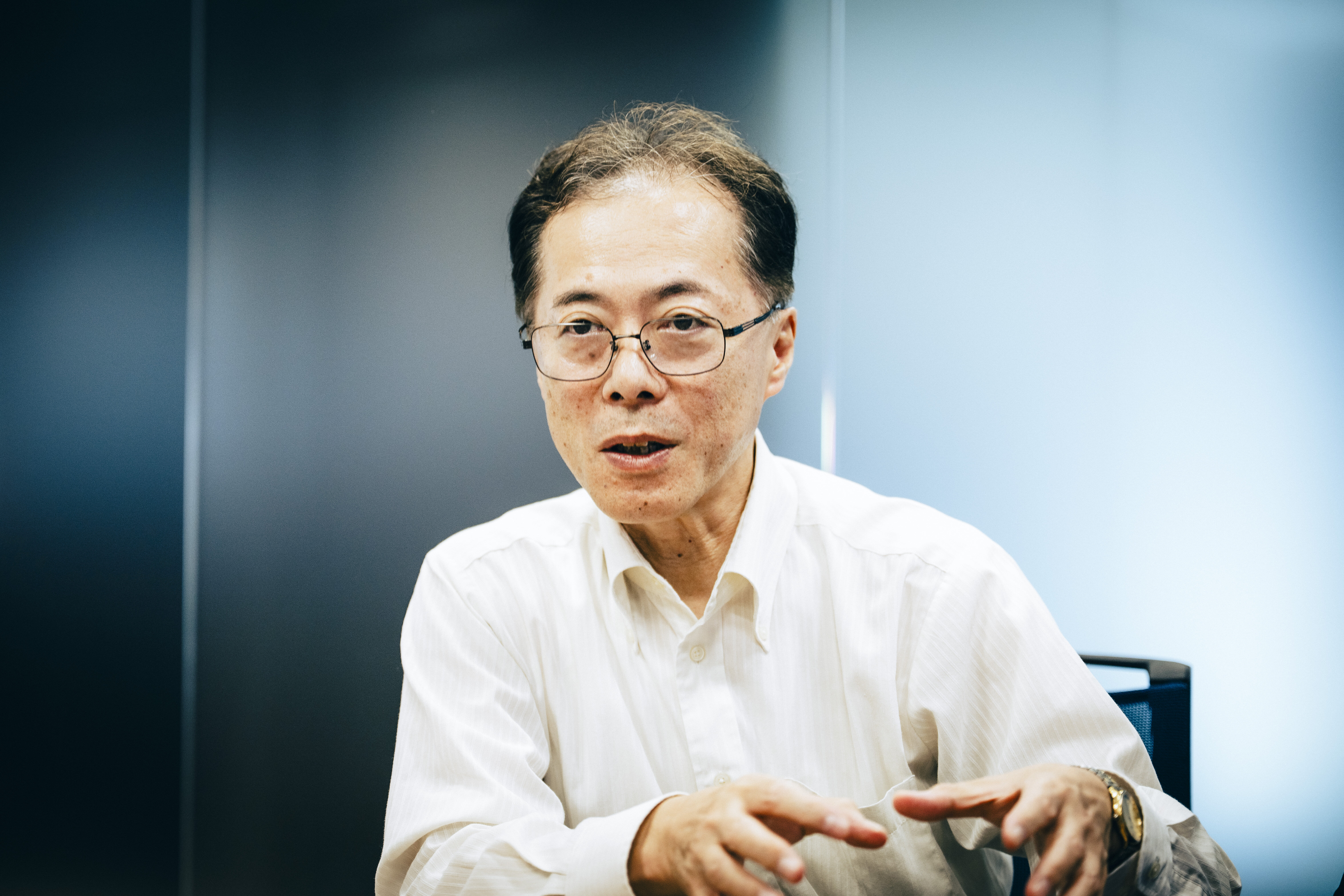

ー浅野さんと金井先生は、小林さんに対してどのような印象をお持ちですか。

浅野 私はもともとのベースが工学系なので、小林さんには色々とご指導いただいています。悩みごともオープンにお伝えさせてもらっていますし、効率的に事業を進めることができていると思います。

金井 小林さんからは「この視点で行くとこういうデータが必要」といった投資家目線のアドバイスをよくいただいており、目から鱗が落ちるような内容も多く勉強になっています。おかげで事業戦略の方向性をより良く修正することができていますね。

.jpg)

ー小林さんから見て、それぞれの専門性を持ちながらも同じビジョンの実現を目指すお三方はどのような経営陣でしょうか。

小林 バランスが非常にいいと感じます。人柄もそうですが役割に関しても、目指していることの実現に必要な三役が揃っているなと。投資家としてとても心強いですし、今後進むべき道を進み臨床的な価値を最大限に証明できれば、新しい治療薬が患者さん達に届く日が必ず来る。そういう気持ちで応援しています。

新たな治療薬の実現で、患者とサイエンスの未来を切り開く

ー資金調達を経て、現在は臨床試験に向けて準備を進めている段階だと思います。今後の目標をお聞かせください。

河合 2026年の臨床試験開始に向けて、今のところ当初描いた通りのタイムラインで進めることができています。「ただ患者さんに投与して、何となく結果が出てきて...」というような臨床試験の進め方をすると失敗するので、目的とするエンドポイントを達成できるような計画をきちんと立てて忠実に実行していくことが重要。私のこれまでの経験を皆さんと共有しながら、実直に進めていきたいです。

実はジャフコさんからも、がん領域の早期臨床開発の責任者を務めておられたキャピタリストの方が新たなメンバーとして加わってくださいました。製薬に必要な事柄は基本的に全てCRO(医薬品開発業務受託機関)やCMO(医薬品製造受託機関)に外注しているのですが、ジャフコのお二人をはじめ各エキスパートの皆さんにサポートしていただきながらベストな意思決定をすることができており、非常にいい状態で事業を進められていると思います。

ー浅野さんはステラファーマに続いて2社目のスタートアップ経営になりますが、起業に対してはどのような想いを抱いていますか。

浅野 ステラファーマは、私が以前在籍していた半導体メーカーの新規事業として立ち上げ、のちにスピンアウトしたという経緯があります。会社が持っていた技術をがん治療に応用できると知ってチャレンジした事業ですが、全くの異業種である製薬事業を成功させるためにはスピンアウトという手段しかなかった。そのため、当時は「起業」という観点はあまり持っていませんでした。

一方で、Atransen Pharmaを設立するときは違いましたね。金井先生と一緒に見出したシーズを社会に実装していくために、「自分が起業してこの事業を成功させなければ」と強く思いました。ただ、私の最優先事項は「金井テクノロジーを世に送り出す」ことであり、「起業家」や「経営者」という立場そのものに固執するつもりは全くありません。起業時の覚悟は持ち続けながらも、事業を成功させる上でベストな選択肢を常に探っていきたいと思っています。

ーアカデミアの研究者である金井先生が、浅野さんや河合さんと共に「サイエンスの社会実装」を目指す根底には、どのような想いがあるのでしょうか。

金井 これは小林さんも同じかもしれませんが、私の根本的な興味の先は「生命現象の探究」です。その出口が「医療への応用」ということになるのですが、薬が臨床で使われるというのは非常に大きなこと。医療への貢献はもちろんのこと、薬が一つ世に出るだけで、病気の概念がガラッと変わり、サイエンスが大きく進みます。つまり、研究の社会実装とは、サイエンスのエコシステムを構築することとも言えます。

Atransen Pharmaで新たな治療薬を実現させることは、患者の方々に希望を届けると同時に、サイエンスの前進に貢献することにもつながる。研究者としてはそこにモチベーションを感じながら、着実な社会実装を目指して日々事業に取り組んでいます。

担当者:小林泰良からのコメント

低分子医薬品は"モノ"として既にコモディティ化された側面がある一方で、グローバルではスタートアップが創出したブロックバスター医薬品の大きな割合を占めています。なぜ大企業では難しいのか?それは前臨床試験と臨床試験を通し『基礎研究』と『治療行為』が『医薬品で橋渡し』される"コト"を証明し、新しい治療概念を科学という共通言語で示すために複数の高度専門家が同じ船に乗って連携する必要があるからと考えています。LAT1を標的としたがん治療法が、多くのがん患者さんに優れた安全性・有効性をもたらす治療法となることを証明するため、APL1101開発と3人の起業家の志をジャフコは引き続き最大限支援していく所存です。

一緒に読まれている記事